Durant le XIXe siècle, les puissances coloniales européennes tentent d'asseoir leur influence en Afrique du Nord. Lors de la conquête de l'Algérie, la France obtient du Maroc une promesse de neutralité (1823). Mais en 1839, le sultan Abd el-Rahman soutient l'action du sultan algérien Abd el-Kader, le conflit algérien s'étend dans les provinces marocaines. L'armée marocaine est défaite par les troupes françaises du maréchal Bugeaud à l'Isly le 17 aout 1844. Le traité de Tanger, du 10 septembre 1844, met hors la loi le sultan Abd el-Kader et définit la frontière entre les deux pays.

Le Royaume-Uni cherche à accroitre sa puissance économique et signe, en 1856, un traité commercial très à son avantage. L'Espagne pousse son désir de reconquête. Répondant aux succès des colonisations accomplies par la France, elle prend possession des îles Jaafarines, îlots méditerranéens, en mai 1848. Elle déclenche et gagne la guerre de Tétouan en 1859-1860. Cette défaite impose au Maroc de lourdes pertes humaines ainsi qu'une importante indemnité de guerre, ce qui aggrave une situation économique déjà mal en point.

La France quant à elle, désireuse de constituer en Afrique du Nord un territoire homogène signe, en 1863, une convention franco-marocaine. Les avantages accordés à la France et le Royaume-Uni sont élargis à tous les pays européens lors de la conférence de Madrid (1880).

Le sultan Moulay Hassan à la tête du pays durant cette période (1873 - 1894) tente de le moderniser et joue sur les rivalités européennes pour conserver son indépendance. C'est aussi lui qui stoppe l'expansionnisme espagnol au Maroc. Mais à son décès , et encore plus à la mort du régent Ben Moussa dit Ba Ahmad en 1900, les manœuvres coloniales reprennent de plus belle sur le Maroc. la France en particulier occupe et intégre les terres marocaines orientales à ses départements d'Algérie française entre 1902 et 1904.

En effet, depuis qu'elle occupe et colonise l'Algérie, la France se préoccupe de la sécurité des confins algéro-marocains et lorgne sur le sultanat voisin, l'un des derniers pays indépendants d'Afrique. Ses commerçants et entrepreneurs s'y montrent très actifs, notamment à Casablanca, un port de création récente.

C'est ainsi que Lalla Maghnia et le Sahara central touchant la frontière du Mali, le Touat, Tidikelt, la Saoura, Béchar, Jorf Torba, Abbadia, Métarfa, Hassi Regel, N'khaila, El Hamira, Kenadsa, Sahela, Merkala, et Timimoun, passent sous contrôle français.

La politique menée par Abd al-Aziz conduit le pays à une crise économique et financière.

En 1904, un accord conclu entre les partenaires de l'entente cordiale laisse à la France le Maroc comme zone d'influence, le Royaume-Uni se concentrant sur l'Égypte, le nord du Maroc est concédé à l'Espagne. L'empereur Guillaume II proteste contre les ambitions de la France au Maroc. Conformément à sa nouvelle doctrine de Weltpolitik, il veut avoir sa part des conquêtes coloniales.

Le 31 mars 1905, en vue de prévenir la mainmise de la France sur le Maroc, il débarque théâtralement à Tanger, au nord du sultanat, traverse la ville à cheval, à la tête d'un imposant cortège, et va à la rencontre du sultan Abd al-Aziz pour l'assurer de son appui. Ce « coup de Tanger » entraîne une poussée de germanophobie en France et la démission du ministre français des Affaires étrangères, Théophile Delcassé.

La France et l'Allemagne se mirent d'accord sur l'organisation d'une conférence internationale sur le Maroc devant se tenir à Algesiras. Elle rassemble 12 pays européens, mais c'est le président américain Theodore Roosevelt qui est choisi comme médiateur. Il s'agit en fait de la première intervention des états-Unis en politique étrangère au niveau mondial, en totale rupture avec la doctrine Monroe. La conférence s'ouvre à Algesiras le 16 janvier 1906. Un droit de regard est reconnu à l'Allemagne sur les affaires marocaines. Toutefois la France et l'Espagne obtiennent des droits particuliers sur les affaires marocaines, en raison des intérêts liant ces pays (Acte final de la Conférence d'Algésiras, 7 avril 1906). Concrètement, ces deux pays se voient confier la police des ports et le droit de créer une banque d'état internationale.

Le Général Lyautey quitte le Maroc en 1925, et la France diminue les prérogatives du pouvoir fondamental chérifien en procédant de plus en plus par gestion directe. Une résistance s'organise, d'abord seulement intellectuelle, à partir de jeunes élites urbaines, puis passant à une action d'agitation-propagande ; la seconde guerre mondiale marque une trêve entre l'opposition nationaliste et la France.

Pendant la guerre, le Sultan Mohamed Ben Youssef (Mohamed V), Sultan du Royaume Chérifien depuis 1927, entreprend de protéger tous les Juifs Marocains face au régime de Vichy. En 1942 a lieu le débarquement des Alliés à Casablanca.

Le sultan Mohamed Ben Youssef, à la suite de la victoire alliée en Afrique, donne son appui à la « France libre », et soutient l'organisation et le recrutement des forces française en Afrique. Le Maroc paie un lourd tribut à la guerre européenne : 25.000 hommes sont morts pour libérer la France.

Au retour des soldats au Maroc, ils sont acclamés par une foule dense.

Il s'ensuit des ferments de révolte nationaliste dans le pays. L'invasion de la France par les Allemands en 1940 puis, en 1942, le débarquement anglo-américain sur les côtes du Maroc, avaient atteint l'autorité de la France. En 1943, le parti de l'Istiqlal (indépendance) est fondé par des nationalistes marocains.

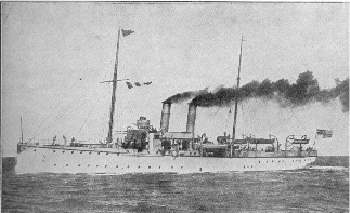

La cannonière SMS Panther

Les causes

À la suite de la conférence d'Algésiras en 1906, la France se voit accorder un droit spécial sur le Maroc, pays que convoite aussi l'Allemagne. Cette dernière estime avoir un retard à rattraper en matières de colonies et voit d'un très mauvais œil l'occupation de Fès par les troupes françaises venues "prêter main forte" au sultan menacé par une révolte.

Déroulement

Les Allemands croient à une tentative de conquête du pays. Ils proposent alors de fermer les yeux en échange de territoires. Devant l'obstination des Français, ils décident d'envoyer le 1er juillet une canonnière, la "SMS Panther" officiellement pour protéger leurs ressortissants. La tension monte et le 21, le Royaume-Uni s'interpose et se range du côté français alors que ces derniers refusent de céder.

Un conflit armé semble inévitable. À l'automne, les Allemands décidés à entrer en guerre sont contraints de renoncer pour des raisons financières et le 11 novembre un accord est signé. L'Allemagne s'engage à laisser agir la France au Maroc, cette dernière lui cède en compensation une partie du Congo.

Conséquences

Ce bras de fer qui préfigure la Première Guerre mondiale permet à la France d'éprouver son alliance avec le Royaume-Uni. Cet évènement confirme aussi l'opposition France-Royaume Uni / Allemagne. En instaurant un protectorat sur le Maroc, la France contrôle dès lors plus de la moitié de la côte nord de l'Afrique.