Les Phéniciens, commerçants entreprenants, installent leur premiers établissements sur les côtes marocaine dés le XIe siècle av. J.-C. et fondent des port-comptoirs comme Tingi (Tanger) ou Lixus (Larache). C'est à partir de la fondation de Carthage (en Tunisie, Maghreb de l'est) que la région commence à être réellement mise en valeur. L'influence punique se fera sentir près de mille ans au Maroc, dans ses relations avec les chefs de tribus berbères locales : en effet à partir du VIe siècle, les carthaginois en quète d'or (tiré de l'Atlas), de pourpre (coquillage que l'on trouve à Mogador par exemple, et qui donne la teinture du même nom), vont commercer avec les habitants du Maroc.

C'est à partir du IVe siècle av. J.-C. que, dans le nord du Maroc, apparait la première organisation politique du pays : le royaume de Maurétanie apparait, résultat de la fédération de différentes tribus berbères qui avait profité de l'influence punique.

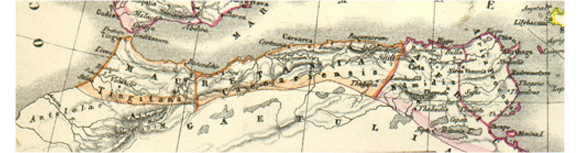

Lorsque les Romains arrivent vers le IIe siècle av. J.-C., après la destruction de Carthage, ils sont d'abord alliés à ce royaume de Maurétanie, qui leur permet de lutter et de prendre à revers le chef numide Jugurtha. La Maurétanie devient un royaume ami, un « état-client », qui, s'il dépend étroitement de Rome et prendra part à toutes les querelles internes de l'Empire, reste de fait indépendant. En 40, le royaume des Maures perd son roi. Caligula, qui l'a fait assassiné, fait face à la guerre d'Aedemon : Il faudra quatre ans pour mater cette révolte et en 46, l'empereur Claude annexe le royaume qui devient la Maurétanie tingitane (chef-lieu Tingi, devenu Tanger). La domination romaine se limite aux plaines du nord (jusqu'à la région de Volubilis près de Meknès) et l'Empire ne cherche pas à contrôler la région très fermement : il semble que les tribus berbères autonomes et pacifiques étaient imbriqués dans les possessions romaines. Pour autant Rome doit lutter sans cesse contre les Berbères montagnards.

Au même titre que le reste de l'Afrique du nord, la Maurétanie Tingitane va connaitre la christianisation. Des dizaines d'évêchés couvrent la région, s'adressant d'abord aux populations romaines puis aux romanisée. C'est en 298, à Tanger, sous Dioclétien que saint Marcel, centurion romain, est décapité [6]. Les berbères du Maroc ne seront, à la différence des berbères d'Algérie et de Tunisie, que très peu christianisés. Deux évêchés ont été identifié en Tingitane (à Tanger et Larache), mais il est possible qu'il y en ait eu quatre.

Au IIIe siècle, l'Empire recule. C'est aussi le cas en Afrique du Nord et en particulier au Maroc : la Maurétanie Tingitane se retrouve réduite à la seule ville de Tingi et à la côte nord. Elle est d'ailleurs rattaché administrativement à l'Espagne. Les villes du sud sont toutes abandonnées, y compris la grande cité Volubilis. Au sud seul le port de Sala est conservé à l'Empire. Les raisons de ce repli sont mal connues : pression des berbères montagnards et du sud? crise économique plus violente dans cette région? affaiblissemet dû aux conflits dynastique de l'Empire avec l'épisode des Gordiens ?

Profitant de l'affaiblissement de l'Empire romain d'occident, une troupe de barbares de langue teutonne, formées de Suèves, de Vandales et d'Alains traverse le Rhin en 406. Les Vandales descendent alors en Espagne et passent en Afrique en 429. Ils atteignent Hippone (Algérie) en 430. Le gouvernement de Constantinople engage en vain une expédion navale contre cette invasion. Les Vandales s'installent dans l'Afrique du nord-ouest pour plus d'un siècle. Il faut attendre 533-534, pour voir la campagne d'Afrique engagée par Justinien Ier et dirigée par le général thrace Bélisaire anéantir le royaume vandale. La pacification du territoire reconquis fut, elle, plus laborieuse.

Le Maurétanie Tingitane, quant à elle, n'est d'abord pas touchée par la conquête et la domination vandale. Ceux-ci ne contrôleront jamais que les côtes méditerranéenne. La région passe sous contrôle byzantin en 534. Mais les berbères, habitués à une large autonomie depuis plus d'un siècle, s'ils sont encore « romanisés », ne sont plus « romains », et ils vont résister farouchement autour du prince Garmel. Après la victoire byzantine, la province connait un certain renouveau économique et démographique.

En 638, les arabes prennent Alexandrie. En 649, les voilà qui atteignent le Maghreb. Mais ce n'est qu'à la cinquième campagne (681) qu'ils entrent au Maroc. Ils font alors face à une farouche résistance berbère, suite à certaines erreurs diplomatiques. Les berbères, qu'ils soient montagnards, marocains ou algériens, vont permettre à l'empire byzantin de se maintenir jusqu'en 698. L'empire byzantin est alors vaincu et ne subsiste que la résistance berbère. Celle-ci va tenir encore quinze ans. En 708, le Maroc berbère se convertit massivement à l'Islam. Cette conversion, facile car touchant des populations qui n'ont jamais été christianisée, ne sera jamais remis en cause par les berbères. Si la région connaitra par la suite des révoltes anti-arabes, ce ne sera jamais anti-musulmans. Les musulmans utilisent très vite les capacités guerrières des nouveaux convertis : l'Espagne wisigothique est conquise en trois ans, les troupes arabes et berbères arrivent en Navarre en 715. Ils seront à Poitiers en 732.

L'ensemble du Maroc côtier est sous domination de l'empire Ommeyyade. Dans la région du Rif s'établit un petit émirat berbère autonome : l'émirat de Nekor ou Nokour.

En 740 a lieu la première révolte marocaine face au pouvoir arabe : aucunement une remise en cause de l'Islam, le kharijitisme sert de prétexte pour remettre en cause le califat d'orient. C'est, pour ses fidèles, la volonté de choisir « le meilleur » pour gouverner, et non pas forcément un descendant du prophète (ce que veut le chiisme), ou un candidat choisi par les sages (ce que veut le sunnisme). Le kharijitisme est la thèse la plus apprécié par les peuples berbères, qui ont des sentiments relativement démocratique : le chef se doit d'être choisi par tous, et non pas imposé. Le califat ommeyyade ne peut l'accepter, et un conflit éclate. En 750, à Damas, les ommeyyades sont renversés par les abassides. Le Maroc se retrouve dans une quasi-anarchie.