Le Coran' (arabe : القرآن ; al qur'an, lecture) est le livre le plus sacré dans la religion musulmane. C'est aussi le premier livre à avoir été écrit en arabe, langue qu'il a contribué à fixer.

Le Coran regroupe les paroles divines qui auraient été transmises au prophète Mahomet (محمد, Muhammad) par l'archange Gabriel durant une période de vingt-trois ans. Il est parfois également appelé kitâb (livre) ou dhikr (rappel). Les musulmans le considèrent comme la parole incréée de Dieu (Allah) adressée à l'intention de toute l'Humanité : l'islam a une vocation universelle. « Le Coran est la parole de Dieu révélée à son prophète et transcrite sur les pages du Livre » écrit ainsi Ibn Khaldoun. Ainsi, selon cette tradition, le Coran serait extrait d'un livre divin, incréé, appelé « mère du livre » (أَمّ الكِتَاب [umm al-kitab]).

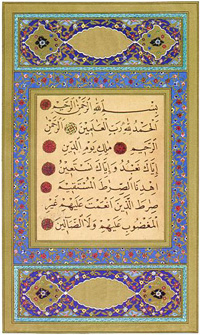

Le Coran est divisé en cent quatorze chapitres appelés sourates, classées plus ou moins par ordre décroissant en fonction de leur longueur à l'exception de la première sourate appelée Al Fatiha (parfois traduite par « la liminaire » ou « le prologue » ou encore « l'ouverture »).

Ces sourates sont elles-mêmes composées de versets nommés âyât (pluriel de l'arabe âyah, « preuve », « signe », et que l'on retrouve dans le mot Ayatollah).

Les versets sont au nombre canonique de 6 219.

Il existe des variantes (6 211 ou 6 218) dans les éditions européennes, consécutives à l’édition numérotée du Coran par Gustave Flügel de 1834.

La tradition rapporte que, du temps de Mahomet, les ayats étaient écrits sur plusieurs supports de fortune, tels que des feuilles de palmier, des os plats (omoplates de chameau), des peaux ou des pierres, et étaient appris par cœur par les croyants, en entier ou en partie. La mort de plusieurs de ces « mémoires vivantes » a amené par prudence à la compilation des sourates regroupant les révélations reçues par le prophète après le décès de celui-ci.

Dans la période qui suivit la mort de Mahomet, des divergences seraient apparues au sein de la communauté sur l'ordre chronologique des sourates. Selon l'ordre choisi, l'interprétation de certains passages pouvait varier et pour trancher, une large partie des autorités opta pour un ordre théoriquement neutre : l'ordre décroissant de longueur. Une exception fut faite pour la première sourate, fort courte, qui sert d'introduction.

Ce classement a ses partisans qui y voient l'affirmation de l'unité profonde du Coran dont aucune partie ne peut être envisagée indépendamment du tout. Il a aussi ses détracteurs, moins nombreux, qui dénoncent une altération grave à la chronologie de la Révélation voulue par Dieu lui-même.

Diverses tentatives plus ou moins concordantes ont été faites pour reconstituer l'ordre chronologique, y compris par des orientalistes européens, tels que Blachère. Cet agencement ferait apparaître des correspondances éclairantes avec les événements de la vie du prophète tels qu'ils sont rapportés par la Sunna. Des interprétations nouvelles de certains passages peu clairs ont ainsi pu être avancées.

On sépare traditionnellement le Coran en deux parties qui se démarquent par des différences de style et de thèmes abordés :

Les sourates de La Mecque, antérieures à l'Hégire, généralement ce sont des sourates plus courtes, d’orientation liturgique ;

et les sourates de Médine, postérieures à l'Hégire, plus longues et d’orientation plus politiques et juridictionnelles.

Les sourates de la première période, Mecquoises, affirment principalement l'idée de monothéisme et définissent ce qu'est Dieu pour le musulman. On y trouve entre autres, l'idée de la résurrection des morts au jour du jugement dernier, l'unité de Dieu, etc.

Les orientalistes allemands G. Weill et Nöldeke ont établi trois divisions dans les sourates révélées à La Mecque :

dans le premier des groupes, Dieu invite les hommes à ne pas douter et à suivre ses prescriptions afin de ne pas attirer sa colère. Le Créateur parle de la création ;

les sourates du deuxième groupe décrivent les devoirs de tout croyant : la profession de foi (Shahada), les prières (salat), le jeûne (ramadan), le pèlerinage (Hajj), l'aumône (Zakat) qui sont les cinq piliers de l'islam. Ces sourates invitent l'homme à se perfectionner à travers le dévouement au Créateur ;

dans la troisième partie, se trouvent les récits des Prophètes de l'islam, une description du châtiment qu'ont subi les peuples qui ont refusé de croire aux messages des prophètes.

Les sourates médinoises sont plus « prescriptives ». Elles posent les bases fondamentales d'une société nouvelle, dans laquelle le respect est dû au prophète et à sa famille, où les louanges vont à ceux qui meurent dans la voie de Dieu, et où l'on fustige les hypocrites. Près de 500 versets regroupent les réglementations religieuses, civiles et pénales et serviront de base au droit musulman. D'autres sourates médinoises définissent également les devoirs et les croyances du musulman.

La transcription du Coran

Selon la tradition musulmane, le Coran a été révélé au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel (arabe : جبريل [jibrīl]). Pour les musulmans, le Coran est un livre saint qui n'a pas subi d'altération après sa révélation, car Dieu a promis que ce livre durerait jusqu'à la fin des temps. En fait, la conservation et la transmission du texte tel qu'on le connaît aujourd'hui ont fait l'objet de l'attention des premiers califes.

La révélation

Selon la tradition musulmane, la révélation aurait commencé dans la grotte de Hira où le Prophète avait pour coutume de se retirer, vraisemblablement dans un but de méditation. L'ange Jibrïl serait apparu, et lui aurait communiqué les premiers versets du Coran : « Lis ! (ou proclame !) Au nom de ton Seigneur » (sourate 96, verset 1). Sa réponse aurait été par trois fois « Je ne sais pas lire », car Mahomet était illettré.

Il semble qu'au tout début de la révélation, le Coran ait été d'abord mémorisé. La tradition parle même de certains compagnons du Prophète venant l'interroger sur la manière de réciter tel ou tel chapitre. Par la suite, Mahomet aurait dicté les sourates, après chaque révélation, à plusieurs scribes qui les auraient transcrits sur des supports divers (morceaux de cuirs, tessons de poterie, nervures de palmes, omoplates..), fragments qui se seraient alors dispersés auprès de différents compagnons (rapporté par Al-Bukhari).

D'après Jalâl Ad-Dîn As-Suyûtî, Mahomet dictait à ses scribes non seulement le texte révélé mais aussi la sourate où il fallait l'insérer. La classification des versets les uns par rapport aux autres ne se faisait pas selon l'ordre chronologique de leur révélation, mais suivant un ordre psalmodique, qui aurait suivi les indications du Prophète.

Dès lors, et durant 23 ans, la révélation aurait continué, au fil des années et des événements, en une diversité d'endroits. Celle-ci se serait achevée quelques années avant la mort de Mahomet. La tradition rapporte que, la dernière année de sa vie, le prophète aurait récité deux fois le Coran dans son intégralité au cours du mois de ramadan, une pratique suivie par les musulmans pratiquants jusqu'à aujourd'hui.

Si selon la tradition, le Prophète avait indiqué, au sein de l'ensemble du texte coranique déjà révélé, la place où devait être insérée chaque nouvelle révélation, s'il avait encouragé ses Compagnons à mémoriser le texte coranique (certains le connaissaient intégralement) et s'il avait veillé à ce que chaque fragment révélé soit également couché sur un support matériel, il n'aurait pourtant pas fait préparer une copie rassemblant tout le texte coranique. D'après la tradition, cela s'expliquerait par le fait que la révélation se serait poursuivie jusqu'à la fin de la vie du Prophète et que jusqu'au dernier moment de nouveaux versets auraient pu être révélés. Ceux-ci auraient donc du être insérés au milieu du texte coranique déjà présent. Il faut noter toutefois que le dernier verset dans l'ordre chronologique annonce la fin de la révélation (5:3): la religion de l'islam est alors déclarée « parachevée ». Pourtant, aucun ordre de mise par écrit de l'intégralité du Coran n'aurait émané de Mahomet.

Selon la religion musulmane, le Coran, parole de Dieu, est, par dogme, incréé, éternel et inimitable. Il est au cœur de la pratique religieuse de chaque croyant.

Cité et récité dans de nombreux événements et circonstances de la vie (prières quotidiennes, Ramadan, fêtes familiales...), le Coran occupe une place importante dans la vie de tout croyant. Dans les mosquées, il n'est pas récité mais psalmodié. En effet, citant le Coran, toute personne cite une parole venue de Dieu: il n'est plus acteur utilisant sa voix de tous les jours mais instrument de la parole divine. Tel qu'interprété par les oulémas, ou « docteurs de la foi », ce texte sacré est aussi à l'origine du droit musulman. L'exégèse du Coran et les conflits d'interprétations entre les divers courants de l'islam sont ainsi à la base des plusieurs types de compréhension possibles de notions-clé telles que la charia (loi de l'islam) ou encore le djihad (on distingue ainsi le « djihad majeur », effort de conversion tourné contre soi-même, du « djihad mineur », effort de conversion tourné contre les autres).

Le Coran a originellement été écrit en arabe, langue utilisée dans la péninsule arabique au temps du prophète Mahomet. Pour autant, des mots d'origine non arabe y figurent, de même qu'une arabisation de certains termes, désignant notamment des produits d'importation inconnus du monde arabe.

Le dogme du caractère inimitable du Coran, transcription écrite de la parole divine, aurait longtemps servi à s'opposer aux traductions. Ainsi, certains courants conservateurs de l'islam prétendent que le Coran ne peut exister qu'en arabe et qu'il ne peut pas et ne devrait pas être traduit. Cette affirmation a souvent été ressentie comme une volonté d'arabisation, plus que d'islamisation, dans les populations non arabophones. Quoi qu'il en soit, la traduction et la traductibilité du Coran (comme d'ailleurs de la Bible — ainsi l'équivoque célèbre sur « la pomme » mangée par Eve; le texte original en araméen désignait le « mal », erronément traduit par pomme car le terme araméen désignait les deux) demeurent des enjeux à la fois linguistiques (peut-on traduire avec fidélité toutes les nuances du texte sacré?) et politiques (arabisation, etc.). L'islam accorde ainsi une importance décisive à la langue (en l'occurrence, l'arabe), comme on le voit par exemple dans la tradition soufie (bien qu'elle soit critiquée par certains courants sunnites, notamment par les salafistes).

Bien que la traduction du Coran pose problème, comme toute traduction, pouvant même être rejetée par certains courants conservateurs, « littéralistes », le Coran a très tôt été traduit, au moins partiellement. Ainsi, la première sourate, la Fatiha est traduite du vivant du prophète par Salman le Persan afin d'être récitée lors de la prière par les Perses, en accord avec un hadith qui affirme qu'une prière est invalide sans la récitation de cette sourate (à laquelle est ajouté Amin Amen en fin de récitation). Une traduction complète en persan est établie en 956, tandis que Ja`far ibn Abî Talib, frère d'`Alî, a traduit quelques versets parlant de Jésus et de Marie en langue guèze (éthiopien classique), lorsqu'il était ambassadeur au nom du prophète auprès du souverain chrétien d'Éthiopie, le Négus. Enfin, l'abbé de Cluny Pierre le Vénérable le fait traduire en latin en 1141, lors d'un séjour à Tolède, alors capitale de la péninsule Ibérique chrétienne. Célèbre polémiste, Pierre le Vénérable rédigea ensuite des traités réfutant les doctrines israélites et musulmanes. Avec l'aide des travaux de Robertus Retenensis, cette traduction se termine en 1143 mais n'est publiée qu'en 1543, lorsque l'intérêt pour l'islam se développe par l'avancée des Turcs en Europe. Le délai avant publication s'explique par l'inexistence de l'imprimerie (dont les caractères mobiles ont été inventés par Gutenberg en 1450), mais aussi par le peu d'intérêt des clercs (lettrés), leurs travaux se cantonnant soit à l'apologie élogieuse soit aux ouvrages polémiques.

Outre ces premières traductions, on recense des traductions complètes ou non dans plus d'une centaine de langues, dont, par exemple, et pour citer les moins évidentes : le Breton, l'Esperanto, le Volapuk, l'Hébreu...

La bataille de Talas en 751 aurait permis aux Arabes de découvrir des inventions chinoises, tels que le papier et la soie. Pourtant, les autorités régnant en terre d'islam ont attendu trois siècles avant d'introduire l'imprimerie, y voyant sans doute un danger pour leur domination. Ainsi, les Ottomans promulguent un édit contre l'imprimerie en 1757. Pour autant, même après l'introduction de l'imprimerie en pays musulmans, l'impression du Coran aurait longtemps été considérée comme impie. Ainsi, la première version imprimée du Coran date de 1787.